有職文様の帯を"まとも"に捉えると...

先日、掲載をさせて頂いた草木染め手織紬+有職織物との"あわせ"なんですが、格調と感性がとても巧く馴染んだ"あわせ"かと思います。

こうした"あわせ"は、教科書的ではないので、具体的にどんな紬織と西陣織が"あわせ"られるかは、実は各論的なお話になってしまい...、言葉でこれこれとお伝えするのは難しいのです。

しかし、大切な要件としては、この"あわせ"の着物と帯、双方に対して、お召しになる方が愛情を持っている必要があるかと思います。"着物と帯のコーディネイト"が最優先されるべきではないと思います。

"着物と帯のコーディネイト"だけを意識し過ぎると、着物と帯の"あわせ"が常に固定してしまい、着物と帯の"あわせ"の楽しさが失われてしまうのです。

大切な着物と帯を想いながら、様々な"あわせ"を楽しむことが装いの悦びだと思います。

第二回は「有職文様の帯を"まとも"に捉えると...」です。

今回は、人間国宝/喜多川俵二の有職織物を"一般的"に捉えて"あわせ"を試みてみました。

今回は、人間国宝/喜多川俵二の有職織物を"一般的"に捉えて"あわせ"を試みてみました。

この有職織物ですが九寸名古屋帯なので、少々彩色や柄模様を控えた京友禅付下と"あわせ"てみました(拡大画像は*こちらです)。

この付下ですが、薄肌色の地色に対してあえて挿し色を施すことなく、真糊だけ観世水を染め描いています。

この程度の質感の付下なんですが...、数々の挿し色や大きな柄模様が染め描かれている付下や訪問着と比べてDressdowanしてみえるかもしれませんが、実際に、お着物をお召しになる回数の多い方の場合は、こうした"一歩"控えた上質で品格ある京友禅の方が"使える"場合が多いようです。

お着物は"晴れの席"で、華やかに...、と言うのであれば、やはり、こうした付下や有職文様は"一歩控えられた"感じとなるかと思います。

ただ、着物を度々お召しにある方やお洋服の代わりとしてお着物をお召しになると言う装い趣向の方には、こうした"控えられた存在"のお着物は有意であると思われる筈です。

この蟹牡丹文様自体、強い礼装感や派手さがある訳ではないのですが、この有職織物の文様が生み出す格調や趣を伴った華やかさは、とても魅力的なんです。

実は、ちょっと理屈では割り切れないことなんですが..、上品な京友禅と"あわせ"ると..、どこか理知的、文化的な空気感を漂わせるんですね。歴史と言うか、純和風的と言うか..。

喜多川俵二氏の蟹牡丹文様は、着物の空気感を巧く演出する帯なのです。

草木染め手織紬を"余所行き"とするし、

上品な京友禅に文化的格調を香らせてくれています。

さて、この有職文様/蟹牡丹文と観世水付下のTPOですが..、

*食事会や同窓会などの"集い"や"宴"。

*茶会、花展などの催し。

お洋服に置き換えて捉えると、上品なスーツ/2pcsと言ったところかも知れません。

観世水...、能楽.観世宗家観世太夫が定式文様に使用したことから銘され文様。尾形光琳も自身の衣装にこの"観世水"を取り入れていた程に好んでいたとされます。

こうした"あわせ"は、教科書的ではないので、具体的にどんな紬織と西陣織が"あわせ"られるかは、実は各論的なお話になってしまい...、言葉でこれこれとお伝えするのは難しいのです。

しかし、大切な要件としては、この"あわせ"の着物と帯、双方に対して、お召しになる方が愛情を持っている必要があるかと思います。"着物と帯のコーディネイト"が最優先されるべきではないと思います。

"着物と帯のコーディネイト"だけを意識し過ぎると、着物と帯の"あわせ"が常に固定してしまい、着物と帯の"あわせ"の楽しさが失われてしまうのです。

大切な着物と帯を想いながら、様々な"あわせ"を楽しむことが装いの悦びだと思います。

第二回は「有職文様の帯を"まとも"に捉えると...」です。

今回は、人間国宝/喜多川俵二の有職織物を"一般的"に捉えて"あわせ"を試みてみました。

今回は、人間国宝/喜多川俵二の有職織物を"一般的"に捉えて"あわせ"を試みてみました。この有職織物ですが九寸名古屋帯なので、少々彩色や柄模様を控えた京友禅付下と"あわせ"てみました(拡大画像は*こちらです)。

この付下ですが、薄肌色の地色に対してあえて挿し色を施すことなく、真糊だけ観世水を染め描いています。

この程度の質感の付下なんですが...、数々の挿し色や大きな柄模様が染め描かれている付下や訪問着と比べてDressdowanしてみえるかもしれませんが、実際に、お着物をお召しになる回数の多い方の場合は、こうした"一歩"控えた上質で品格ある京友禅の方が"使える"場合が多いようです。

お着物は"晴れの席"で、華やかに...、と言うのであれば、やはり、こうした付下や有職文様は"一歩控えられた"感じとなるかと思います。

ただ、着物を度々お召しにある方やお洋服の代わりとしてお着物をお召しになると言う装い趣向の方には、こうした"控えられた存在"のお着物は有意であると思われる筈です。

この蟹牡丹文様自体、強い礼装感や派手さがある訳ではないのですが、この有職織物の文様が生み出す格調や趣を伴った華やかさは、とても魅力的なんです。

実は、ちょっと理屈では割り切れないことなんですが..、上品な京友禅と"あわせ"ると..、どこか理知的、文化的な空気感を漂わせるんですね。歴史と言うか、純和風的と言うか..。

喜多川俵二氏の蟹牡丹文様は、着物の空気感を巧く演出する帯なのです。

草木染め手織紬を"余所行き"とするし、

上品な京友禅に文化的格調を香らせてくれています。

さて、この有職文様/蟹牡丹文と観世水付下のTPOですが..、

*食事会や同窓会などの"集い"や"宴"。

*茶会、花展などの催し。

お洋服に置き換えて捉えると、上品なスーツ/2pcsと言ったところかも知れません。

観世水...、能楽.観世宗家観世太夫が定式文様に使用したことから銘され文様。尾形光琳も自身の衣装にこの"観世水"を取り入れていた程に好んでいたとされます。

きものあわせ"...、と言うBlogCategoryをはじめてみました。

きものあわせ"...、と言うBlogCategoryをはじめてみました。 さて..、格式高き文様が織り込まれた西陣織と草木染め手織紬を"あわせる"と言うのは、ナンセンスと言われるかも知れません。

さて..、格式高き文様が織り込まれた西陣織と草木染め手織紬を"あわせる"と言うのは、ナンセンスと言われるかも知れません。 ちょっと不思議な小紋です。

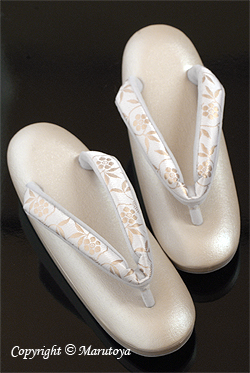

ちょっと不思議な小紋です。 御草履の業者さんが廃業すると言うお話から、少々仄暗いお話..

御草履の業者さんが廃業すると言うお話から、少々仄暗いお話.. こうしたお話をすると、しばしば、制作者のところへ直接注文をすれば良いのでは?と言うお話を聞きます。

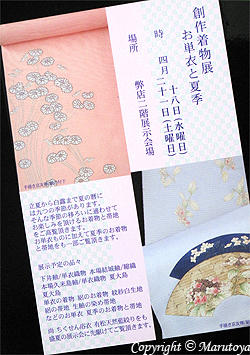

こうしたお話をすると、しばしば、制作者のところへ直接注文をすれば良いのでは?と言うお話を聞きます。 *お単衣と夏季の展示会

*お単衣と夏季の展示会 今年の桜です...。

今年の桜です...。 弊店では..、染めのお着物、紬織のお着物、そして、帯。

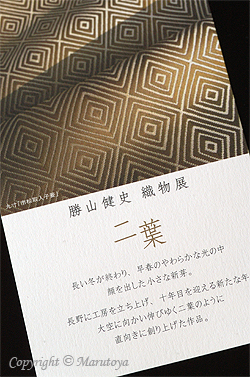

弊店では..、染めのお着物、紬織のお着物、そして、帯。 勝山健史氏の作品展覧会が東京代官山にて開催されます。

勝山健史氏の作品展覧会が東京代官山にて開催されます。 勝山健史氏の手掛ける西陣織には、衒いとか作為みたいなものが感じられません。むしろ、平然とした感じを受けるのです。

勝山健史氏の手掛ける西陣織には、衒いとか作為みたいなものが感じられません。むしろ、平然とした感じを受けるのです。 *草木染め紬織展

*草木染め紬織展