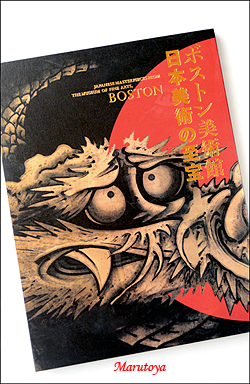

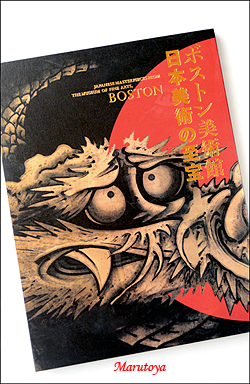

先日、「ボストン美術館展」に行って参りました。

名古屋では「名古屋ボストン美術館、アメリカ/ボストン美術館のボストン美術館の姉妹館で開催されています。

大きな美術館ではないので、前期/後期の2回に分けて開催されています。

東京、国立博物館での開催を終えての開催ですので、既にご覧になった方も多いかと思います。

このボストン美術館展....、「かつて海を渡った幻の国宝が一堂に里帰り」なんてキャッチコピーが付けられているのを見掛けたのですが...、(未だ私は半分しか観ていないのですが)まさにその通りではないかと思います。

何もかも...、素晴らしい。そもそも、何万点と所有しているボストン美術館の日本美術コレクションの中で選りすぐられた作品が、今回展示されているとのことです(本当に日本あれば国宝級...、もしくは重文級ってところかもしれません)。

時間を掛けてゆっくりと観ていても、退屈しない...、好きとか、嫌いと言う前に、勝手にその存在感が飛び込んで来るようなのです。

このボストン美術館展なんですが、数百年にわたる日本絵画を傑作を同時に観ることが出来ると言う点でも、私にとってはとても興味深い内容でもありました。

例えば、室町時代より明治時代までの間、権力者に使えた「ご用絵師」としての狩野派の作品...、そして、宗達や曾我蕭白、伊藤若冲のような画派に属さない絵師の作品...、これらを同時に観ることが出来るのです。

ここ数年、日本絵画を観ていて、狩野派や土佐派のような権力者に使えた画派と画派に属さない絵師たちのイメージが、私の頭の中で、どんな型の境界をしているかは巧く捉えられないのですが、何となく分けられていたんです。

まず、画派に属した絵師の作品なんですが...、どの作品も必ずと言って気品のようなものが強く感じられるのです。隙のないくらいに画の隅々にまで気品の香りがするのです。

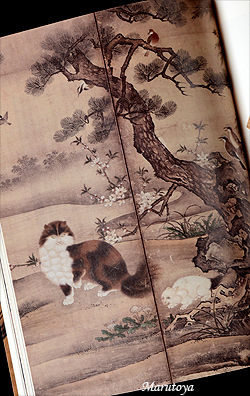

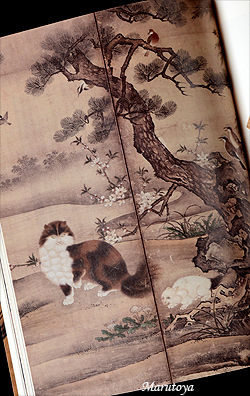

ボストン美術館展に出ている(伝)狩野雅楽助が描いた「麝香猫(じゃこうねこ)」を観ても、やはり、特別な品位が感じられました(この絵師...、ご大家で飼われていた猫をさんざん眼にしていたのかもしれません)。

描かれた麝香猫なんですが、こんな猫はいないだろ..、と言いたくなるくらいに「つくられている」います。可愛らしさとか、猫の画にありがちなユーモラスな空気感はありません。まるで高貴な女性を描くかのような気品と綺麗さを保った猫なのです。

そして、もうひとつ...、ついつい麝香猫に眼が奪われがちなんですが、その横に描かれている「松」にも存在感を感じるのです。この松には、気品だけではなく、その姿と形を眺めていると、霊木を想わせる趣があるのです。

そもそも、御用絵師は、将軍家、大名家、皇家、公家、寺院に使えた絵師達ですから、彼らが描く絵は、屋敷に飾るものであって、そのため、品位や格調、あるいは吉祥なるものは、欠くことの出来ないものだったのかもしれません。

狩野派の描く気品とは、代々受け継がれ、また、育まれて行く画派特有の精神が描き出すものかもしれません。何百年間をも継承され、育まれた精神...、教養や文化、英知が渾然となったインテリジェンスが感じられるのです。

一方...、このボストン美術館展の目玉でもある曾我蕭白の「雲龍図」をみてもお分かりかと思いますが...、画派に属さない絵師の画には、インテリジェンスに勝るものがある様なのです。

ただ、勝るだけではなくて、圧倒することさえもあるかもしれません。

描かれている物語や描かれた意味なるものを問わず、眼にした者の直感に訴え掛けるかのようなセンスが漲っているのです。どこから湧いて来たのか...、何を感じて描いたのか...、想像できないほどのセンスが、超絶的な巧さと相俟っているかのようなのです。

宗達派の「芥子図屏風」...、まるで極楽の中を描いたような不思議な画のようです。

金箔の中に浮かぶ芥子の画は、とても綺麗で、美しい画です。

気品も感じられます。

でも、それ以上に、不思議な感じを感じるのです。

赤い芥子の花と金箔のコントラスト、芥子の花の配置...、まるで音階が伝わって来るかのようなんですね。

こうした「感じ」は、受け継がれたものはないし、受け継がれるものでもない...、どうやら絵師特有のセンスなのです。

そして...、もうひとつ。

伊藤若冲の"じじぃ"の画(十六羅漢図)...、羅漢(悟りを開いた高僧)を描いた画とのことですが、私には、どこにでもいる"じじぃ"にしか見えません。

図録の解説には..."羅漢のグロテスクな表情や人体表現のバランスの悪さは、手本となった羅漢図にすでに写し崩れと思われる不明瞭な描写があったためと想像されるが、若冲としては緊張感が欠けた表現が見られることも確かである"と評されていましたが....、

要するに、この画は、若冲の作品としてはマイナスの要因が多い作品ってことなんでしょうか?

私は...、この"じじぃ"の画は、若冲特有の諧謔的なセンスのような気がします。

謀って描いていると思っています。

細見美術館に行くと、若冲が描いた墨画があります。

鶏を描いた墨画の中に、およそ鶏とは想えない表情...、まるでコメディアンのような表情の鶏の作品を観たことがあります。

筆遣いとか、構図のバランスとか...、技術的なことは分かりませんが、この"じじぃ"の"抜けた感じ"は、若冲自身が謀っていたように思うのです。

美しくなく、綺麗でもなく、気品も格調もない...、でも、何となく人間の匂いが感じられる。ゆっくりとした情緒のようなものが立ちこめているように感じられます。

歳を重ね、余裕をかました"じじぃ"の間合いみたいなものがあるんです。

ただ、眼にしていると...、この"じじぃ"の空気感が忍び込んで来るかのようで、実は、緊張感がないようでも、結構、神経に響いて来ます。

御用絵師の画派にはあり得ない画だと思います。

若冲の画をみると、名古屋のボストン美術館展の後期展が、ちょっと楽しみです。

白い鸚鵡を描いた「鸚鵡図」が後期展に出るからです。

「鸚鵡図」からは、"じじぃ"を描いたセンスとは全く違う...、突拍子もないセンスを感じることが出来そうです。

ここで染織に関わるお話なんですが...。

代々受け継がれた画派特有のインテリジェンス。

絵師特有のセンス。

このふたつは、相対している訳ではありませんが、端からすると全く別の視点を保っているように見える筈です。

そして、こうしたことは日本絵画だけではなくて、現在の染織作品にもよく似たことが当て嵌まるのではないと思います。

代々有職織物の制作を手掛ける俵屋は、室町時代からの御用絵師だった狩野派に近い立ち位置ではありませんか...。

有職とは、公家の儀式・祭礼・官職・位階・調度・装束など、それらの知識を指します。俵屋は、有職に関わる織物制作を代々継承する家系です。

要するに、公家、寺社の御用職人としての家系なんですね。

そもそも、西陣織は、有職の織物に始まり、茶人/趣味人/数寄者など美意識の高い愛好家を顧客に保つことで受け継がれて来た織物です。

西陣織は装飾の織物なのです。

西陣織を装束とするにしても、西陣織を飾るとしても、それは品位を伝えるものなくてはならないし、あるいは、荘厳なる美しさに満ちているものでなくてはならなし、またあるいは、格調を備えたものでなくてはならない...、もしかしたら、趣味性に満ちているものでなくてはならない...。

これらは制作者の美意識ではなくて、西陣織を使う者...、西陣織の顧客の美意識なのです。

西陣織の制作者は、何百年もの間、こうした顧客たちの美意識に対する知恵者だったのです。

ここにもインテリジェンスがあるのです。

また、着物において西陣織だけがインテリジェンスを保っていると言う訳ではありません。

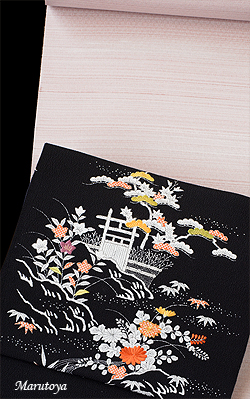

礼装を意識する京友禅にもインテリジェンスが感じられる筈です。

友禅が染め描く柄模様...、そこには眼に映る美しさに加えて、柄模様と彩色が伝える故事や意味を伝え、それを衣装とする者の品位や格調を表してくれるものなのです。

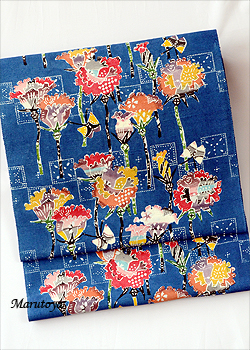

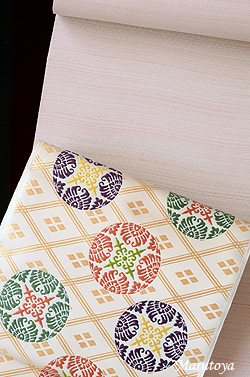

掲載させて頂いた友禅は、真糊糸目で染め上げた染帯。

菊の華に「菊/松/桜/梅」、そして、葉には描き疋田が染め描かれている。

緊張感と柔らかさが絶妙なバランス感覚で纏まっている。

インテリジェンスがびっしり詰まっているんです。

着物...、染織にもインテリジェンスを圧倒するセンスを保った制作者がいます。

作品の美意識は、制作者の感性や創造性から生まれ、育まれるのです。

時に、着物や帯としての柄模様であるとか、彩色であるとかを無視することさえあるかもしないのです。

染織は自身の美意識を昇華させるキャンバスでしかないと捉えているかも知れません。

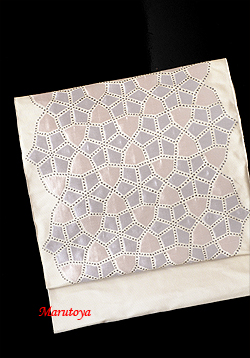

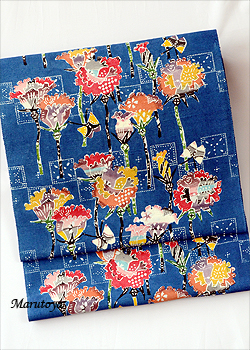

こちらにご紹介をさせて頂いているのは国画会にて最高齢(になるのかな?)の染織家.福島輝子さんの型絵染めです。

"トルコ桔梗"とのタイトルが付けられています。

物凄いイマジネーションと絵画的なセンスが感じられませんか? もし、この作品が横長の生地に染められていたら...、もし、1mほどの生地に染められていたならば...、きっとタペストリーか、または絵画かと思ってしまうかと思います。

帯地という発想は、通常、少ないかも知れません。

ボストン美術館展のお話から、またややこしいお話となってしまいました。

ただ、こんなお話を書き綴っていて思ったことがあります。

部屋に飾る画を想った時、曾我蕭白や伊藤若冲あたりの強烈な画は、少々つらいかも知れません。

軽い墨画程度なら良いのですが、いつも眼の前にあると疲れそうなんですね(ひとや生き物が描かれた画は、その眼を見ているだけで彼らのセンスや美意識が常に伝わってくるかのようなのです)。

狩野派の画は、部屋を格調高く演出すると言う効果があるように思いますが、ひとを圧倒するセンスと言うものを保たないせいか、特に疲れると言うものでもないような気がします。

また、先に掲載した真糊糸目友禅ですが、これも帯地として捉えるのではなくて、床の間を飾る掛軸としてもいける程の品格があります。

以前、友禅が施されている箇所だけ切り取って額飾にでもしようか..、と言われた方が居られましたが、確かに、そんな品格や趣をも有していると思います。

福島輝子さんのトルコ桔梗をタペストリーにするならば、趣味を凝らしたリビングのような場所が相応しいように思います。

その存在感は、何かを圧倒するものではなくて...、むしろ、染め描かれたトルコ桔梗の豊かなセンスは、まさに花の香りのように部屋の空気に馴染んで行くように思います。

床の間のようなインテリジェンスを象徴する場所では、あのトルコ桔梗は窮屈な思いをするかと思います。

前回ご紹介を致しました"志毛引き染めお着物"なんですが、今回は御所解文様の染め帯と"あわせ"てみました。

前回ご紹介を致しました"志毛引き染めお着物"なんですが、今回は御所解文様の染め帯と"あわせ"てみました。 ローズ系の志毛引き染めがつくる"かすみ暈かし"の雰囲気は、この"色付いた香り"に馴染んでいるかと思います。

ローズ系の志毛引き染めがつくる"かすみ暈かし"の雰囲気は、この"色付いた香り"に馴染んでいるかと思います。

"きもののあわせ"...、今回は"志毛引き染め"の着物と有職文様の名古屋帯との"あわせ"をご紹介致したいと思います。

"きもののあわせ"...、今回は"志毛引き染め"の着物と有職文様の名古屋帯との"あわせ"をご紹介致したいと思います。 こうした着物と格調ある有職文様の帯とあわせると...、小紋にあわせているけれども、着物と帯の"あわせ"の上では小紋として映らない。一般に言われる"小紋"と言う着物の感じがまるで残らない。

こうした着物と格調ある有職文様の帯とあわせると...、小紋にあわせているけれども、着物と帯の"あわせ"の上では小紋として映らない。一般に言われる"小紋"と言う着物の感じがまるで残らない。 先週の日曜日、三重県立美術館で開催されている「KATAGAMI Style 世界が恋した日本のデザイン」展に行って参りました(台風17号が迫る最悪天候でした)

先週の日曜日、三重県立美術館で開催されている「KATAGAMI Style 世界が恋した日本のデザイン」展に行って参りました(台風17号が迫る最悪天候でした) 品川恭子氏の染色作品のご紹介です。

品川恭子氏の染色作品のご紹介です。 9月も下旬となりました。

9月も下旬となりました。 こちらに掲載をさせて頂いた着物...、真綿紬は士乎路紬。泥染めされた真綿糸を織糸として織られた手織紬。

こちらに掲載をさせて頂いた着物...、真綿紬は士乎路紬。泥染めされた真綿糸を織糸として織られた手織紬。 品川恭子氏の染色作品のご紹介です。

品川恭子氏の染色作品のご紹介です。 *北村武資/品川恭子 染織作品展

*北村武資/品川恭子 染織作品展 眼にしていて...、とても素敵な帯地じゃないですか...。

眼にしていて...、とても素敵な帯地じゃないですか...。 先日、「ボストン美術館展」に行って参りました。

先日、「ボストン美術館展」に行って参りました。 ボストン美術館展に出ている(伝)狩野雅楽助が描いた「麝香猫(じゃこうねこ)」を観ても、やはり、特別な品位が感じられました(この絵師...、ご大家で飼われていた猫をさんざん眼にしていたのかもしれません)。

ボストン美術館展に出ている(伝)狩野雅楽助が描いた「麝香猫(じゃこうねこ)」を観ても、やはり、特別な品位が感じられました(この絵師...、ご大家で飼われていた猫をさんざん眼にしていたのかもしれません)。

宗達派の「芥子図屏風」...、まるで極楽の中を描いたような不思議な画のようです。

宗達派の「芥子図屏風」...、まるで極楽の中を描いたような不思議な画のようです。 ここで染織に関わるお話なんですが...。

ここで染織に関わるお話なんですが...。 着物...、染織にもインテリジェンスを圧倒するセンスを保った制作者がいます。

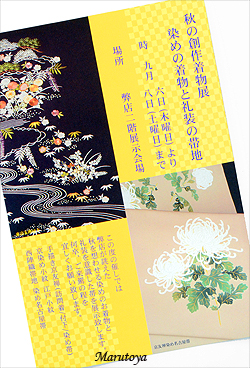

着物...、染織にもインテリジェンスを圧倒するセンスを保った制作者がいます。 *秋の創作着物展

*秋の創作着物展