お単衣の"着物と帯のあわせ"..、夏久米島ヤシラミ織+西陣織名古屋帯

お盆のお休みが終わり、ほぼ1週間。

お盆のお休みが終わり、ほぼ1週間。まだまだ、名古屋では連日暑さが続いています。

とは言え、二十四節季では、暑さが止む頃..、処暑(しょしょ)にあたる時季でもあります。

9月まで、あと1週間ほど..。

暑さを懐かしむ時季まで、あと僅かなのかもしれません。

そんな訳で..、"着物と帯のあわせ"として"秋口のお単衣"を取り上げてみたいと思います。

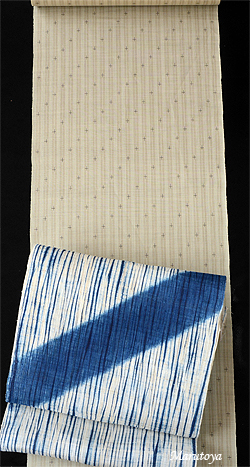

掲載をさせて頂いている着物は本場久米島紬の夏織。

以前、初夏のお単衣の"あわせ"にてオフホワイト系のものをご紹介させて頂きましたが、こちらは少々薄いブラウン掛かっています。

織もオフホワイト系のものは無地織であったのに対して、琉球織物で言う"ヤシラミ織"で織られています。

夏織/単衣を想定して織物であるのですが、秋を感じさせてくれる雰囲気をもっています。

オフホワイト系のもの程"強い余所行き感"がある訳ではありませんが...、色的にも、織の感じ的にも...、街着的な織物に止まるものではありません。

街着よりも、更にひとつ.ふたつ上の感覚のお着物となります。

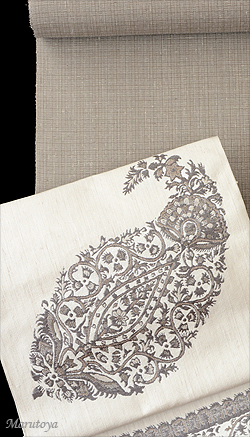

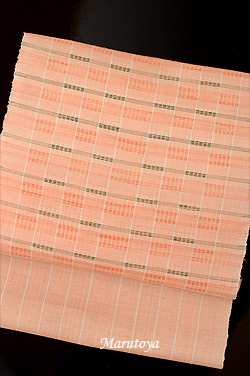

帯は西陣織九寸名古屋帯。

地色は、真っ白ではなくて、ほんの僅かにアイボリーが感じられます。こうした色...、真っ白に対して「ほんの僅かに掛かっている色」は、着物に馴染みやすい色なんです。

いま、お単衣のお着物に対して意識的に"白っぽい色"の帯をあわせているのですが...、これはこれとして、単衣的な演出を謀っているのですが...、こうした「ほんの僅かに掛かっている色」は、特に季節を限定して使われる帯の色ではないのです。

使い方ひとつで...、もちろん、織り込まれている、または、染められている柄模様にもよるのですが...、様々な時季のお着物に馴染んでくれるのです。

真っ白に対して「ほんの僅かに掛かっている」だけで、時季を意識させない色となるのです。

この西陣織に織り込まれた文様は、異国的な更紗を想わせる文様...、この文様だけに眼を向けてみると、日本的な印象ではなくって、無国籍的な織物のように映るかと思います。

ちょっと"洒落てる"と言う感じが伝わってくるのですが、ただ、洒落ている、遊んでいるだけではない...、どこか品位みたいな空気をもっているのです。

こうした遊び心と品位のバランス感覚は、大人を意識した着物の愉しみでは大切な空気感なんです。

この西陣織はとても良く出来ていると思います。

さて、ヤシラミ織の本場久米島紬/夏織と西陣織の"あわせ"ですが..、秋口のお単衣としては暑苦しくもなく、また"夏もの"的と言った様相でもないかと思います。

さて、ヤシラミ織の本場久米島紬/夏織と西陣織の"あわせ"ですが..、秋口のお単衣としては暑苦しくもなく、また"夏もの"的と言った様相でもないかと思います。そして、雰囲気としては、遊んでいると言う感じでもなくて、どこかちゃんとしている、砕け過ぎない...、と言う感覚が感じられのではないかと思います。

着物の季節感を想う時、着物や帯の柄模様や彩色で、季節を表現することがあるかと思います。

秋口の単衣ならば、秋を表現した柄模様の着物や帯を使うと言う訳です。

しかし、この度の"あわせ"では、単衣を意識した織物の素材感..、本場久米島紬の夏織と言う素材と色をテーマとして、"秋"をイメージをさせる趣向で臨んでみました。

遊び過ぎていない大人の趣味趣向の"着物と帯のあわせ"です。

前回ご紹介を致しました麻織物/能登上布を使った"夏季の着物と帯のあわせ"をもう少し展開してみたいと思います。

前回ご紹介を致しました麻織物/能登上布を使った"夏季の着物と帯のあわせ"をもう少し展開してみたいと思います。 そして、藍染めなんですが...、藍染めを眼にしていると、何故か涼感みたいなものが感じられはしないでしょうか?

そして、藍染めなんですが...、藍染めを眼にしていると、何故か涼感みたいなものが感じられはしないでしょうか?  梅雨が明けて、本格的な真夏となりました。

梅雨が明けて、本格的な真夏となりました。 七月も半ばを迎え、京都では祇園祭のお囃子の音が響く季節となりました。暑さの具合も、数週間前とは違う...、日差しは強く、汗を誘うような湿度を伴った暑さが立ち込めています。

七月も半ばを迎え、京都では祇園祭のお囃子の音が響く季節となりました。暑さの具合も、数週間前とは違う...、日差しは強く、汗を誘うような湿度を伴った暑さが立ち込めています。 この能登上布と新里玲子氏が製作した宮古上布の"あわせ"は、明るさや涼感を意識しつつ、麻織物でありながらも特別な上質感が漂う装いを考えてみたものです。

この能登上布と新里玲子氏が製作した宮古上布の"あわせ"は、明るさや涼感を意識しつつ、麻織物でありながらも特別な上質感が漂う装いを考えてみたものです。 また、気の迷いと言うものでしょうか...、こんな本を買ってしまいました。

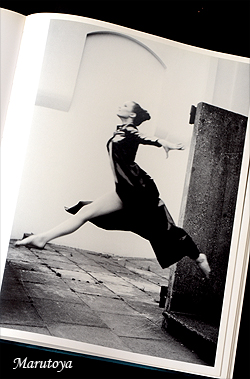

また、気の迷いと言うものでしょうか...、こんな本を買ってしまいました。 さて..、写真集の表紙だけではつまらないと思いますので、私的に感じた写真を一枚掲載します。

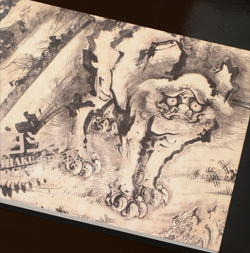

さて..、写真集の表紙だけではつまらないと思いますので、私的に感じた写真を一枚掲載します。 先日、三重県立美術館にて開催をされていた曾我蕭白の展覧会に行って参りました。

先日、三重県立美術館にて開催をされていた曾我蕭白の展覧会に行って参りました。 ただ…、観ていると、第一印象とその後の印象に違いを感じる。

ただ…、観ていると、第一印象とその後の印象に違いを感じる。 梅雨を迎え、台風が過ぎ去り...、そんな6月も、もう終わりに近付いて参りました。

梅雨を迎え、台風が過ぎ去り...、そんな6月も、もう終わりに近付いて参りました。 帯地は、下井紬の夏織。

帯地は、下井紬の夏織。 麻生地に染められた型絵染めの帯地。

麻生地に染められた型絵染めの帯地。 今朝、街で見掛けた紫陽花です。

今朝、街で見掛けた紫陽花です。 新垣幸子氏の染織作品のご紹介です。

新垣幸子氏の染織作品のご紹介です。