"

きものあわせ"..、今回は八丈織と称される織物を織る染織家.菊池洋守氏の綾織をテーマとして"あわせ"をご紹介致します。

まず、菊池洋守と言う染織家についてなんですが、お話をはじめると長くなるので..、また、BlogCategory/"染織家"にてあたらめてご紹介をさせて頂くことにします。

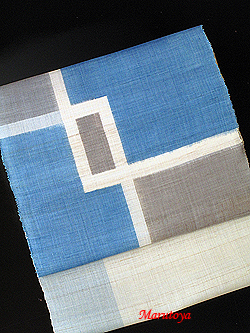

掲載させて頂いた織物は、綾織...、一般的な紬織物と比べて、とても綺麗な織物です。

右に少々大きな画像を配したのは、通常の"着物と帯のあわせ"画像では、織物としての質感が伝わらないため、敢えて掲載させて頂きました。

彩色も綺麗なんですが、綾の目の細かさと精緻さは、手織の織物としては"これ以上ない"くらいの精巧性です。

こうした八丈織/織物に近い織物として、西陣織の風通御召がありますが...、その風通御召の中でも極上品質の織物であるなら"しなやかさ"と言う点では"近い"かもしれませんが、織物としての美しさと言う美意識では、まったく別の次元の織物であるかと思います。

一言で申し上げれば、高度な織物産業の製品と、一個人の染織家の美意識が昇華した作品との違いでしょうか...。

この織物にまつわるお話はこれぐらいにして..。

こうした"綺麗な織物"は、"普段使いの紬織物"とは違います。

ご覧になった印象..、"余所行きのお着物"としてお召しになることが出来る織物です。

この織物を織物としてみるのではなくて、視点を変えて..、江戸小紋、特に三役と称される江戸小紋の中でちょっと格式ある江戸小紋の様な品格に近い捉え方をして如何でしょうか?

織物ではあるのですが、真綿糸や紬糸が使われている訳ではありませんし、絣でも縞でも格子でもありません。マットな印象ではなく、艶やかで、綺麗な印象です。

綾の目が立ってはいますが、この織物は、間違いなく"無地のお着物"として眼に映る織物です。

菊池洋守氏の"この類(無地織感覚)"の綾織に"縫紋"を入れられて"略礼"のお着物とされる方もおられる程です。

そう捉えると江戸小紋三役に近いと思われます。

そもそも、とても綺麗で、精緻な綾織のお着物です。

まずは、綺麗で、少し柔らかな余所々々しさのある帯を"あわせ"てみました。

左に掲載をさせて頂いた"あわせ"は西陣織九寸名古屋帯との"あわせ"。

着物.それが"綺麗"を印象付ける無地感覚であるため、装いのポイントは帯となります。

"礼装を想わせる帯と"あわせ"るならば、即ち"礼を意識したきものあわせ"となるでしょう..。

"洒落を感じさせる帯"と"あわせ"るならば、趣味性の香る"きものあわせ"として落ち着くかと思います。

ここでの"あわせ"は、礼装を意識した"きものあわせ"でも、趣味性の濃い"きものあわせ"でもない...、ちょっとは幅のある"余所行き感覚"の"きものあわせ"としたのです。

この西陣織の文様..、欧州の織物の文様か、遺跡に残されたモザイクをリメイクした様な文様を想わせます。

ただ、日本的ではない。かといって"洋服感性"とは全く違う。

あくまでも"着物感覚"..、綺麗で、柔らかい印象や清潔感..、そして、僅かに趣向をも想わせます。礼装感までは感じさせない。

こうした"あわせ"は、"きちんとした"感じよりも少しだけ余所々々しい感じ..、"普段"とは違う"よそいき感"の"あわせ"なのです。

さて、この菊池洋守/綾織と西陣織九寸名古屋帯のTPOですが..、

- *食事会や同窓会などの"集い"や"宴"。

- *ギャラリーなどでの催し。

- *美術館/博物館などの展覧会。

- *オペラ/クラシック、歌舞伎などの舞台鑑賞。

八丈織/着物=綾織の綺麗さが印象的な"装い"となります。

先に..、江戸小紋の三役を比較例に挙げましたが..、江戸小紋特有の"お堅い"雰囲気よりも、もう少し"柔らかい"のです。

きっと..、江戸小紋となると「江戸小紋」と言う先入観が「堅さ」を想わせるのかも知れません(それが良いところかと思います)。

この織物は、眼に映った印象が「そのもの」となるのです。

ですから、"きものあわせ"による装いの意識で「余所行き感」を調整出来るのです。

*この綾織..、あまりに細かく精緻な織ですから、ちょっと大きな画像をも入れてみました。

帯揚/帯締は、帯と着物の印象を崩さない同系彩色が無難かと思いますが、ほんの少し帯締に、帯に使われている彩色に近い色を使うのも一興かと思います。

新垣幸子氏の染織作品のご紹介です。

新垣幸子氏の染織作品のご紹介です。

五月も中頃となって参りましたので"きものあわせ"も、そろそろ"お単衣"を考えてみたいと思います。

五月も中頃となって参りましたので"きものあわせ"も、そろそろ"お単衣"を考えてみたいと思います。 この桶絞り染めの帯と琉球椎の夏久米島の"あわせ"のポイントは、色目のバランスと無地織の着物に対して桶絞りと言う質感ある帯と言う対比を考えてみました。

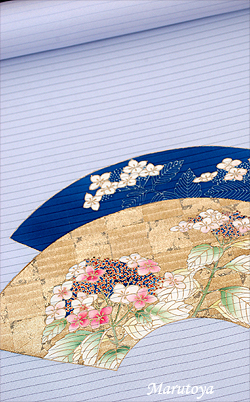

この桶絞り染めの帯と琉球椎の夏久米島の"あわせ"のポイントは、色目のバランスと無地織の着物に対して桶絞りと言う質感ある帯と言う対比を考えてみました。 扇面に紫陽花が染め描かれた手描き京友禅の染帯。

扇面に紫陽花が染め描かれた手描き京友禅の染帯。 *染織家 新垣幸子作品展

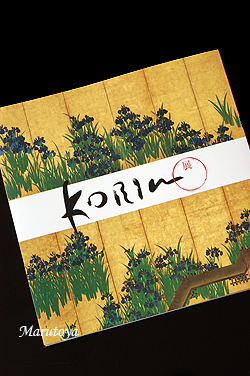

*染織家 新垣幸子作品展 毎年、4月から5月...、燕子の時季となると東京青山の根津美術館では尾形光琳の「燕子花図屏風」が公開されます。

毎年、4月から5月...、燕子の時季となると東京青山の根津美術館では尾形光琳の「燕子花図屏風」が公開されます。 「ヒトツバタゴ」なる木で、別名「ナンジャモンジャノキ」。

「ヒトツバタゴ」なる木で、別名「ナンジャモンジャノキ」。 "余所行きのお着物"としての手織綾織である菊池洋守氏の八丈織の"きものあわせ"を更に展開してみたいと思います。

"余所行きのお着物"としての手織綾織である菊池洋守氏の八丈織の"きものあわせ"を更に展開してみたいと思います。 西陣織が写し再現された"ラフィア椰子"の織物は..、その民族的な印象から"趣味/趣向を楽しむ"西陣織の美意識を伝える織物となるのです。

西陣織が写し再現された"ラフィア椰子"の織物は..、その民族的な印象から"趣味/趣向を楽しむ"西陣織の美意識を伝える織物となるのです。 "きものあわせ"..、今回は八丈織と称される織物を織る染織家.菊池洋守氏の綾織をテーマとして"あわせ"をご紹介致します。

"きものあわせ"..、今回は八丈織と称される織物を織る染織家.菊池洋守氏の綾織をテーマとして"あわせ"をご紹介致します。 そもそも、とても綺麗で、精緻な綾織のお着物です。

そもそも、とても綺麗で、精緻な綾織のお着物です。 先に..、江戸小紋の三役を比較例に挙げましたが..、江戸小紋特有の"お堅い"雰囲気よりも、もう少し"柔らかい"のです。

先に..、江戸小紋の三役を比較例に挙げましたが..、江戸小紋特有の"お堅い"雰囲気よりも、もう少し"柔らかい"のです。 有職文様/蟹牡丹文様と京友禅"観世水"付下との"あわせ"は"文化的な格調"を予感させてくれそう...、と掲載をさせて頂きました。

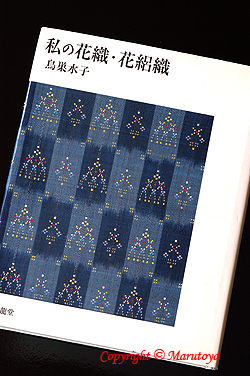

有職文様/蟹牡丹文様と京友禅"観世水"付下との"あわせ"は"文化的な格調"を予感させてくれそう...、と掲載をさせて頂きました。 鳥巣水子さんと言う染織家がかつて居られました(2004年に鬼籍に入られました)。

鳥巣水子さんと言う染織家がかつて居られました(2004年に鬼籍に入られました)。 伝統工芸展にて作品を出品されている染織家の方では...、恐らく、鳥巣水子さんの作品をご覧になって、惹かれた経験のある方は、こうした方々の作品を眼にされると直感的に重なってしまうかもしれませんが...、堀直子さんの作品が、制作手法、印象、表現性の点において近いのではないかと思います。

伝統工芸展にて作品を出品されている染織家の方では...、恐らく、鳥巣水子さんの作品をご覧になって、惹かれた経験のある方は、こうした方々の作品を眼にされると直感的に重なってしまうかもしれませんが...、堀直子さんの作品が、制作手法、印象、表現性の点において近いのではないかと思います。